Se publican aquí críticas de libros que por algún motivo —pequeñas editoriales, escasa distribución, desconocimiento del autor, fuera de modas— no aparecen en los medios y publicaciones tradicionales.

Diversión en una lavandería china

Josef von Sternberg

Diversión en una lavandería china – Memorias (1952)

Trad. Natividad Sánchez

Ediciones JC Clementine, Madrid, 2002

290 págs., 22 €

ISBN: 84-95121-23-9

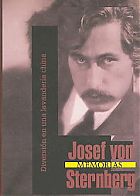

La mirada de Josef Von Sternberg en la portada de este libro es suficientemente atractiva como para decidirse a comprarlo. Es lo que tiene el aura de los genios, que uno no sabe por dónde van a salir, pero acepta sin embargo ese factor sorpresivo e inconstante, sobre todo si viene de parte del protagonista de una de las épocas más interesantes, morbosas y convulsas de la Historia del Cine. Este austríaco, confundido las más de las veces por alemán y de apellido accidental (el “von”, que implica una cierta pertenencia aristocrática, se lo colocaron sin él pedirlo) dio en llamar a sus memorias “Diversión en una lavandería china”. El motivo no he sido capaz de averiguarlo.

La mirada de Josef Von Sternberg en la portada de este libro es suficientemente atractiva como para decidirse a comprarlo. Es lo que tiene el aura de los genios, que uno no sabe por dónde van a salir, pero acepta sin embargo ese factor sorpresivo e inconstante, sobre todo si viene de parte del protagonista de una de las épocas más interesantes, morbosas y convulsas de la Historia del Cine. Este austríaco, confundido las más de las veces por alemán y de apellido accidental (el “von”, que implica una cierta pertenencia aristocrática, se lo colocaron sin él pedirlo) dio en llamar a sus memorias “Diversión en una lavandería china”. El motivo no he sido capaz de averiguarlo.

Efectivamente, se trata de un libro de memorias antes que de una autobiografía canónica, pues no está contada de manera lineal, ni siquiera en orden filmográfico, sino que va saltando aquí y allá según surgen los temas. Sí que empieza con una pequeña narración sobre su infancia y juventud, su familia y sus inicios en el mundo del cine como ayudante de dirección y su fascinación por todo lo que se podía conseguir con una cámara en la mano.

Bastante antes de llegar a ser director de escena, he contemplado las películas como un cirujano que observa operar a un compañero suyo. Todas las películas, al margen de que fueran buenas o malas, me han enseñado algo, aunque sólo sea lo que no se debe hacer. A los niños les gustan las cosas con las que se sienten bien y a mí me complacía lo que veían mis ojos; por ello hacía uso de una concentración casi inconsciente para deleitarme con las impresiones visuales. Fausto declamaba: «Si pudiese decir al instante, ¡quédate que eres muy bello!». Pero no hay cámara que pueda captar el momento. Era normal que yo consiguiera una tan pronto como me fuera posible.

Sternberg hablaba, leía, escribía y respiraba cine. Se tomaba tan en serio el oficio de director (“realizador”, prefiere llamarlo) que en su descripción puede llegar a resultar irritante y fascinante al mismo tiempo. Presumía de mantener el control absoluto en cada aspecto de sus películas, aunque tampoco hizo ascos a realizar trabajos de encargo o “de rescate”, para terminar a tiempo algún film que otro director hubiese dejado a medias. Eso sí, siempre renegando del resultado o, como mínimo, manifestando su máxima indiferencia ante aquél. Quizá por la edad, quizá por auténtica convicción, Sternberg demuestra una posición fuertemente crítica, cínica hasta cierto punto, ante aquellos que se empeñaban en poner piedras en el camino de una buena película (suya, se entiende). Al mismo tiempo dedica gran parte del texto a analizar el papel del actor en una obra cinematográfica. No escatima alabanzas y elogios ante una profesión harto dificultosa, pero a la vez advierte de que el trabajo del actor durante el rodaje poco tiene que ver con lo que luego aparece en la pantalla.

La película puede ser alterada no sólo por el montador, al cortar los distintos fragmentos de cinta, sino también por cualquiera que se atreva a meter mano en ella, como el distribuidor o el encargado de mostrarla. Éstos suelen alterarla entre la función de la tarde y la de la noche para “mejorar”, según ellos, la cinta. Ahora, cuando cualquiera puede emplear su genio en hacer una película que podrá ser mostrada después, el título es el que da lugar a agitadas discusiones que se alargan hasta la mañana en que la película se saca del envase. […] En mis películas, normalmente examinadas por mí antes de llegar al público, he llegado a utilizar la imagen de un actor al ver la primera grabación y la voz que tenía al hacer la cuarta grabación. Tuve también que suprimir y hacer saltar frases haciendo oír la voz de un actor mientras se veía a otro. (Entre paréntesis, la película ideal, si alguna vez se hiciera, sería completamente sintética).

La mecánica de manipulación de los actores es también una constante del libro y lo que le da pie para hablar de ellos en profundidad, en concreto de los tres que, al parecer, marcaron su carrera y su vida con sendas oleadas de admiración y reproche a partes iguales: Emil Jannings, Charles Laughton y, por supuesto, Marlene Dietrich, de quien hablaremos enseguida. De los dos primeros resaltaba su fuerza interpretativa, su capacidad mimética, su técnica, su dicción y, en fin, todas las cualidades que les hicieron irrepetibles. En el otro platillo de la balanza ponía su egocentrismo y sus manías dentro y fuera del estudio, lo que provocaba inevitablemente choques entre la manera de trabajar de un director metódico y fuertemente controlador y unos actores exaltados al nivel de los dioses y que, una vez allí, se negaban a bajar de nuevo a la Tierra salvo para despachar con sus adoradores. Sternberg debió de tener un poco de ambos, en realidad, pues cuando caracteres tan dispares chocan y, aún así, son capaces de terminar grandes obras sin matarse entre ellos, es porque son menos distintos de lo que aparentan.

Con cierta amargura, Sternberg trata de defenderse en el libro de la imagen que actores y críticos difundían de él en entrevistas y artículos y que, a la postre, acabaría convirtiéndole en un realizador “maldito”, aunque también mítico. En ese sentido, sus memorias son también una especie de reivindicación, un “no fui tan malo, aun sin ser un buen chico”. No pretende, sin embargo, erigirse en la perfección absoluta, aunque a veces haga amago de ello. Sternberg reconoce y asume sus errores y afirma que es el director, en última instancia, el responsable directo y definitivo del fracaso o del éxito de una película, si bien la forma de hacerlo demuestra irritación (algo clásico de los perfeccionistas). Él no se excusa en ningún momento; de vez en cuando se le escapa un “quizá no hice algo bien” tras el que parece ocultarse un “pero no lo creo” luchando por salir.

Este repaso por la experiencia de un actor tiene como finalidad explicar el interior de nuestra profesión, no la de explicarle a él [a Emil Jannings]. No cabe duda de que las cualidades de comediante de Jannings estaban íntimamente ligadas a su falta personal de disciplina, y no creo que hubieran podido funcionar una sin la otra. Jannings se merecía la alabanza universal de la que fue objeto durante tantos años. Su lugar en la historia del cine no será sólo el de un distinguido artista, sino el de una fuente de inspiración para los escritores y realizadores de la época. ¿Qué mejor homenaje puede rendirse a un actor?

Como en toda autobiografía, particularmente las de personajes del mundo del espectáculo, esperamos encontrar anécdotas jugosas sobre la época en la que le tocó vivir a su autor. Decepciona, pues, un poco, este aspecto de las memorias de Sternberg, pues a pesar de su tinte de soberbia y cinismo poco podemos hallar de ese calibre, salvo ciertos momentos gloriosos en la descripción de sus relaciones con los tres anteriormente mencionados. El director se muestra suave, a veces incluso elegante, cuando ha de mencionar a personajes que verdaderamente metieron la pata y se limita a nombrarlos como “un joven actor, luego famoso”, “un conocido guionista” y circunloquios parecidos. Cuando llega a Charles Laughton, eso sí, se explaya, porque el genial y extravagante actor británico daba para eso y mucho más, y el accidentado rodaje de “Yo, Claudio” (suspendido y después cancelado debido al accidente de tráfico sufrido por su protagonista femenina, Merle Oberon) resultó ser una fuente inagotable de happenings que cubren todo un capítulo del libro.

Tras un interludio en el que nos narra cómo vivió el paso del cine mudo al sonoro, Sternberg llega al capítulo IX. Hasta ahora resultaba una biografía difícil de seguir, plagada de rastrojos y echando en falta una cierta continuidad, pero eso deja de importar al comenzar este capítulo, en el que Sternberg nos habla de Marlene. La Dietrich fue su diosa, y aquí no hace nada por disimularlo. La esencia de la relación que con ella mantuvo, dentro y fuera de los rodajes, se plasma íntegra en estas pocas páginas en las que el duro Josef se suaviza para ponerse a los pies de la estrella, eso sí, siempre dejando claro quién la descubrió y quién hizo de ella lo que acabó siendo.

Tengo aún una de ellas [sus fotos] en mi archivo, con una dedicatoria que dice: «Ich bin nichts ohne Dich» («No soy nada sin ti»). Este mérito lo he rechazado siempre, aunque he de reconocer que soy algo responsable de la imagen que he ofrecido de ella en mis películas. No había conocido una mujer tan hermosa, en cuyo talento nadie había reparado, y sabía que no podía ser ignorada en este mundo.

Esto queda bien patente en la detallada narración que hace de la búsqueda del personaje femenino para “El Ángel Azul” (“Der Blaue Engel”, 1930). Sternberg la descubre en una obra de teatro, “Zwei Krawatten”, donde también aparecían algunos actores del reparto del film y, según cuenta, cuando se fija en ella decide que será la protagonista que busca por encima de todo, por lo que la hace llamar al día siguiente.

La señorita Dietrich vino a mi despacho esa misma tarde y no hizo el menor intento para despertar mi interés. Se sentó en el borde de un sofá, frente a mi mesa, con la mirada baja: la indiferencia hecha mujer. Iba vestida con un traje sastre de invierno de color verde oscuro y complementada con sombrero, guantes y varias pieles. Parecía haber venido a visitarme para tomarse un merecido descanso. Ante mí tenía un estupendo modelo de feminidad, esencial para mi película, pero ella intentaba pasar inadvertida. Para despertarla de su letargo, le pregunté por qué resultaba dudosa su reputación como actriz. Miró un instante sus manos, enfundadas en los guantes, y las escondió con rapidez tras su espalda como si las hubiera enseñado demasiado. No resultaría fácil transformar en tigresa a aquella mujer envuelta en pieles.

Sin embargo, lo consiguió y con creces, como lo prueba el hecho de que hicieran juntos otras seis películas (terminando con “The Devil is a Woman”, 1935) y que durante mucho tiempo la señora Dietrich se negara a que le dirigiera cualquier otro realizador. Con él marchó a Hollywood, con él vivió y superó (al menos en parte) sus problemas con el inglés, idioma que le era totalmente desconocido y, esto sí, gracias a él, la tímida Marlene se convirtió en el ser mítico de largas piernas y misteriosa mirada que volvió loca a toda una generación, incluso en su temprana madurez. Sternberg nunca se recuperó de la “pérdida” de su actriz fetiche, robada de sus manos por el star-system, y se nota rencor en las últimas líneas de este capítulo, aunque en ningún momento se atreve a cargar las culpas sobre su diosa. Aun tratándose de “sus” memorias, dudo mucho que nadie pudiera escribir una biografía de Marlene Dietrich con tanta pasión y exactitud como lo hizo él, con el puntillismo del maestro, del demiurgo que modela a su estatua de arcilla, pero sobre todo del enamorado.

A partir de aquí, Sternberg pasa muy por encima del resto de su filmografía, de la que no parece sentirse particularmente satisfecho (a excepción, de “The Saga of Anathan”, 1953, a la que dedica el capítulo X), pero ello no resulta en un nuevo bajón del libro. Muy al contrario, los tres últimos capítulos son auténticas clases magistrales sobre la verdadera relación del cine con el Arte (capítulo XI), la técnica de la cámara y su evolución junto con el sonido (capítulo XII) y, en fin, algunas conclusiones sobre la labor de realización que sirven como claqueta final al repaso de un director inimitable a su propia vida, pero, sobre todo, a un amor desmesurado por este ¿arte? ¿oficio? ¿negocio? llamado Cine:

El realizador de cine, encargado de escoger, de influir en el manuscrito o inspirarlo (cuando se lo imponen); objeto de múltiples sospechas; obligado a ocultar su visión personal durante meses; forzado a acoplar, cambiar y equilibrar valores siempre en movimiento; coaccionando para poner buena cara a los enemigos y oponerse a los amigos; visible mientras está perfilando la obra, pero invisible cuando la ha finalizado, es un personaje envidiable.

Y tiene toda la razón; lo es.

Comentarios

Textos anteriores

Librería LdN

Comentarios

- Cocina intuitiva (2)

- Baipás (6)

- Los clásicos nunca mueren (1)

- Cerrado por traspaso (2)

- Elogio de la menestra (2)

- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)

- La educación como síntoma (12)

- 29 de diciembre (13)

- Vocaciones de vacaciones (3)

- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)

Suscripción

Publicidad

Publicidad

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766

Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro

Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería

Aviso legal

2007-08-28 10:45

Siempre me ha interesado la vida de este hombre que descubrió a Marlene Dietrich (uno de los mitos que no se desnudan, ¿no?) y luego siguió sin ella. En tu reseña se ve que era mucho más que el descubridor de una actriz. Gracias, trataré de encontrar el libro.

No te olvides de informar si descubres el porqué del título; no parece pegarle nada al autor, ni lo de diversión ni lo de lavandería; como mucho lo de china, por aquello de tantas películas ambientadas allí.

Un beso.