Miguel A. Román entiende la cocina como el arte de convertir a la naturaleza en algo aún mejor. Desde comienzos del milenio viene difundiendo en Inernet las claves de ese lenguaje universal. Ahora abre aquí, los días 12 de cada mes, su nuevo refectorio virtual.

Los huevos de Velázquez

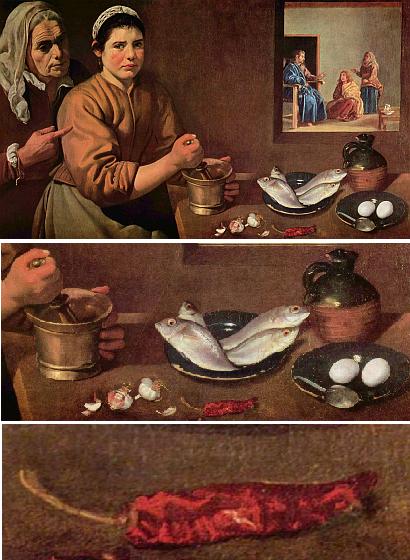

“Vieja friendo huevos” de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla, 1599-Madrid, 1660), colección permanente del National Galleries of Scotland , Edimburgo, Reino Unido.

El lienzo está datado en 1618 de puño y letra del artista, que contaba pues 19 abriles, el mismo año en que contrae matrimonio con Juana Pacheco. Es una obra de juventud, aunque nadie lo diría por la maestría con que están representados todos sus elementos; solo alguna incertidumbre en la dirección de la sombra de los objetos denota aún cierta bisoñez con los pinceles

Pertenece al género del bodegón, temática que Sánchez Cotán había elevado en categoría entre los pintores del cruce de siglos; pero quien iba a ser tal vez el mejor retratista de la historia no concibe una composición sin seres humanos que interactúen con las “naturalezas muertas” y les confieran esa viveza, naturalidad y cotidianeidad que harían exclamar a su maestro y suegro, Francisco Pacheco: “¿Pues qué? ¿Los bodegones no se deben estimar? Claro está que sí, si son pintados como mi yerno los pinta.”

En la oscura pared del fondo, propia del tenebrismo barroco que Caravaggio pusiera de moda para así destacar las figuras del primer plano, cuelgan en alto un serón y un mandil con delantal de hilo y, a la derecha, algo que yo diría que es una balanza romana (otros, que unos candiles), luego estamos sin duda en el interior de una cocina. La balanza podía utilizarse para medir algunos ingredientes al peso, pero con toda seguridad su empleo más propio era comprobar en casa que el ventero al que se compraba no estafaba en el peso.

El primer plano lo ocupa una mesa, alzada en una perspectiva irreal para mejor mostrar los objetos que sostiene: (de derecha a izquierda) una jarra de barro porcelanizado con boca ancha, de las usadas para el agua de beber, una vinagrera de vidriado verde y cuello angosto, una roja cebolla, un almirez de bronce sin ningún adorno ni relieve y con su mano y un plato de loza sobre el que reposa un cuchillo.

Estos dos últimos elementos están en perfecta consonancia con la tarea culinaria motivo de la obra. Los huevos no se rompían directamente sobre la cazuela, no fuera que uno podrido arruinara completamente el conjunto, así que se golpeaban con un cuchillo o el mango de una cuchara de metal y se vertían sobre el plato donde se le analizaba y daba el visto bueno, comprobando además que la yema quedaba indemne. Aún hay mucha gente que obra así pese a que encontrarse un huevo en mal estado es bastante menos frecuente que antaño.

Detalle de los objetos y de la guindilla

A la izquierda aparece un joven, casi un niño, portando un gran melón invernizo y una frasca de vidrio con vino blanco de tonos ambarinos. Probablemente viene de la venta donde acaba de adquirir ambos alimentos: el vino se vendía a granel en las bodegas donde se almacenaba en grandes cubas de madera. La fruta lleva aún el cordaje con el que se ataba y suspendía del techo para evitar que las humedades, o los roedores, lo dañaran. Así lo cantaron Bartolomé L. de Argensola:

Y de juncia, y de esparto en las groseras

fajas, para invernar, penden melones

acomodados dentro en sus esferas.

Y Lope de Vega en “El vaquero de Moraña”:

Por los pezones y cabos

cubran con color pajizos

los melones invernizos

de vuestra casa los clavos.

Todavía quedan lugares donde se curan los melones de esta guisa, como se hace con las andrehuelas en Montalbán de Córdoba.

Sin embargo, el recipiente más común no eran las frascas de vidrio soplado (aún no existía el cristal), menos aún en casas humildes, pues caras y frágiles suponían un pequeño lujo reservado a la mesa de festivos, y para el día a día se preferían los jarros de terracota. Solo el deseo del artista de lucirse al pintar la ilusión óptica de la transparencia justifica su continua presencia en sus lienzos.

Y llegamos a la figura central, geométrica y argumentalmente hablando: la “vieja” que cocina los huevos, que tal vez no fuera tan vieja pues, aunque su cutis y manos aparecen visiblemente ajados, el pelo que asoma bajo la toca de beatilla no presenta ni una cana (a diferencia de la que aparece en “Marta y María”, aunque se asegura y parece probable que sea la misma modelo).

La anciana sujeta en su derecha una cuchara de palo (indispensable utensilio, no ya en casa del herrero sino en toda cocina que se precie, ayer como hoy) y un huevo en la izquierda. Su mirada no se dirige a ningún punto concreto, no mira directamente al joven, pero tampoco atiende a la tarea, como quien ya la ha realizado mil veces y no necesita estar permanentemente vigilante.

Ante sí tiene un anafre, al parecer de arcilla blanca. Estos hornillos portátiles, de hierro u otros materiales, sobre pie plano o de tres patas, se empleaban como estufa, para calentar el hierro de planchar, para cocimientos de poca envergadura o simplemente calentar agua para usos diversos, como hacer emplastos o diluir el chocolate, ese polvo amargo que desde hacía poco llegaba de las Indias y rápidamente se había convertido en la bebida de moda (a doce reales la libra del genuino, pero solo a ocho el que era tostado y molido en la propia capital hispalense, por cosa de los impuestos). La cocinilla que pinta aquí Velázquez está coronada por una pieza de hierro fundido, que seguramente contiene brasas y tendrá el fondo perforado para que las cenizas caigan a la parte inferior del artefacto. Al pie del hornillo reposa una olla ancha de cobre bien bruñido; sobre las brasas, una olla de arcilla cocida mediada de líquido incoloro y, sumergidos en este, un par de huevos ya casi completamente cuajados.

Algún autor ha sugerido que la escena se inspira en algún pasaje del Guzmán de Alfarache, que hacía furor en la Sevilla de principios del XVII. Lo cierto es que ni aparece tal escena en la novela de Mateo Alemán (solo a una vieja ventera le pide huevos pero no dice cómo han de ser, y en otra un mesonero le sirve “sesos fritos en manteca con unos huevos”) ni el muchacho, serio e impecablemente vestido con sayo negro y blanca camisa, parece un perillán trotamundos ni un desharrapado como los chiquillos que Murillo pintara comiendo frutas (aunque también improbablemente en homenaje a los cervantinos “Rinconete y Cortadillo”).

Para mí, Velázquez presenta una escena cotidiana que debía serle bien conocida, seguramente en su propia casa y tal vez la señora mayor se inspira en su madre, Jerónima Velázquez –de quien tomaría el apellido artístico frente al Rodríguez y Silva de la rama paterna-, e incluso podemos aventurar que el joven represente al propio pintor en su mocedad, cuando le enviaban al colmado a por un poco de fruta y un cuartillo de vino.

Pero la pregunta que muchos hacen al ver el cuadro es si los huevos en cuestión son fritos o escalfados. Discusión banal en una obra maestra de arte, donde prima la imaginación del artista frente a la realidad, pero el debate ha interesado incluso a estudiosos, sean de la pintura como de la cocina, como el ilustre nutricionista Gregorio Varela Mosquera, quien, al parecer, aseguró en 1986 que se trata inequívocamente de una escena de fritura.

Hay que tener en cuenta primero que el artista nunca puso nombre alguno a esta obra, sino que su título proviene del inventario de 1698 en que es por vez primera citado como “una vieja friendo huebos y un muchacho con un melón”. Actualmente se expone bajo el ambiguo título de “Vieja cocinado huevos” (Old woman cooking eggs), que no compromete a nada.

Realmente, a la sazón la denominación más común no era “huevos fritos” ni “escalfados”, sino “huevos estrellados”, por rotos, en contraposición a los “pasados por agua” que se hacen con su cáscara incólume. A esta dicotomía recurren con frecuencia los literatos del Siglo de Oro, como hace Góngora para describir humorísticamente el trágico final de los enamorados Leandro y Hero, aquél ahogado y ella precipitada al vacío:

El Amor, como dos huevos,

quebrantó nuestras saludes:

él fue pasado por agua,

yo estrellada mi fin tuve.

El caso es que entre los útiles de cocina representados no figura ninguna alcuza para aceite, que solían ser de cobre o latón con un vertedor en forma de brazo puntiagudo.

Sin embargo, en la época de Velázquez, no era tan usual freír los huevos en aceite, sino en manteca. Por un lado, el aceite para uso alimentario era una pequeña fracción de la producción (el grueso, de escasa calidad, se destinaba a arder en las lámparas), y por ello relativamente caro incluso en Andalucía, queriéndose mejor para su consumo en crudo, gazpachos y aliños, o freír pescado en la abstinencia de los viernes. Por otro lado, hay quien asegura (yo no) que quedan mejor, más buenos y con mayor sustancia, al fin y al cabo el colesterol no era la principal causa de muerte de la época. Pero sobre todo porque freír en aceite, al modo morisco, y evitar la manteca de cerdo era la mejor forma de entrar en sospecha de ser marrano. Y las cosas no estaban para bromas: pocos años antes, en 1609, el Duque de Lerma, ministro de Felipe III, había firmado el decreto de expulsión de los moriscos y miles de familias sevillanas, como en toda España, fueron expoliadas y obligadas a abandonar la península.

Aun así, ni hay alcuza ni orza para la manteca, y en cambio sí jarro con agua y vinagrera (es frecuente utilizar agua acidulada con un 10% de vinagre al escalfar, de esta forma, además de dar sabor, los iones libres actúan sobre las proteinas de la clara acelerando el cuajado; usar sal produce un efecto similar).

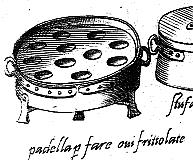

Opera dell’arte del cucinare. B. Scappi

Además, fueran los huevos fritos en aceite o manteca, no se pone tanto como para que quedasen sumergidos. El aceite abundante era empleado para frutas de sartén o pescado frito, pero en el caso de los huevos basta con cubrir el fondo del recipiente.

Y, en última instancia, y siempre suponiendo que Velázquez pinta una escena grabada en su memoria, la cocinera nunca habría empleado una cuchara de palo para freír, pues la madera absorbe la grasa y el utensilio termina oliendo a rancio, sino que era la espumadera de metal la herramienta más apropiada y de uso extendido y natural.

Mas, si estimando todo lo anterior todavía cupiera duda, está la receta que Martínez Motiño detalla para escalfar huevos en su “Arte de Cocina”, publicado en 1611, solo 7 años antes de que Velázquez datara este lienzo: “…y así pondrás agua a calentar en una sartén grande, o en otra pieza de cobre ancha, y quebrarás doce huevos frescos en un plato, con cuidado que no se quiebre alguna yema, y cuando la pieza del agua esté cociendo, tomarás una cuchara limpia, y métela en el agua, y traerla has alrededor aprisa, para que mueva el agua: luego saca la cuchara, y echa los huevos dentro, y no tornes a meter la cuchara, sino da unas puñaditas con la mano en el astil de la pieza, y deja cuajar los huevos, de manera que las claras estén cuajadas, y las yemas blandas; luego sacarás la pieza del fuego, y ve echando agua fría por un ladito de la pieza, e irá saliendo la caliente por encima del borde, y echarás agua fría, hasta que esté tibia la en que están los huevos escalfados”.

Y si la vieja del cuadro no está haciendo casi exactamente eso, me como mi sombrero*.

El cuadro en gran resolución

La obra sevillana de Velázquez

Otra opinión: Julián Gállego

Bibliografia y referencias:

Curiosidades de cocina: agregar vinagre al agua para escalfar

Antonio Alatorre: Fortuna varia de un chiste gongorino

Mateo Alemán. El Guzmán de Alfarache. 1599

Tassa de los precios a que se han de vender las mercaderias… 1628

Francisco Pacheco: Arte de la pintura 1649

Fco. Martínez Motiño. Arte de cozina, pastelería, vizcochería y conservería. 1611

Bartolomeo Scappi. Opera dell’arte del cucinare. 1575

El Fenix de España Lope de Vega Carpio 1617

Rimas de Lupercio i del Dotor Bartolome Leonardo de Argensola 1634

Luis Méndez Rodríguez: Velázquez y la cultura sevillana

Francisco Núñez Roldán: La vida cotidiana en la Sevilla del Siglo de Oro

*P.D. Pues claro que NO tengo sombrero, solo era una bravata.

Comentarios

Textos anteriores

Librería LdN

Comentarios

- Cocina intuitiva (2)

- Baipás (6)

- Los clásicos nunca mueren (1)

- Cerrado por traspaso (2)

- Elogio de la menestra (2)

- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)

- La educación como síntoma (12)

- 29 de diciembre (13)

- Vocaciones de vacaciones (3)

- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)

Suscripción

Publicidad

Publicidad

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766

Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro

Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería

Aviso legal

2012-06-12 14:01

Un artículo precioso, Miguel. Arte y cocina parecen un matrimonio perfecto.

Estoy contigo: creo que son escalfados; si fueran fritos, supongo que, o el aceite está muy frío, o les veríamos la puntilla o el buñuelo, con esa cantidad de aceite (a mí me gustan fritos en aceite abundante :-).

Mi mamá hacía lo de cascar el huevo primero en un bol y yo me he contagiado; ella lo hacía porque, si se rompía la yema, lo dejaba para otros menesteres. Yo, por verla a ella.

Un beso. Ana

2012-07-07 15:26

Miguel, un artículo brillante con una deducción propia de un detective de novela policial inglesa. Me recordó las lecturas de Robin G. Collinwood en la Universidad.

2013-03-07 19:33

Magnífico artículo.