“Realidad acotada” nos propone el día 26 de cada mes un acercamiento a la arquitectura que nos rodea. A los pisos en los que habitamos, a las calles por las que paseamos, a las plazas, las bibliotecas, los cines, los teatros… y a todo aquello que hay detrás y no vemos. Marta González Villarejo se detendrá en pequeños detalles con los que convivimos a diario y que a menudo pasan desapercibidos.

La arquitectura que recordamos

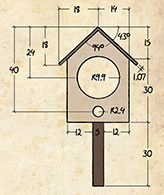

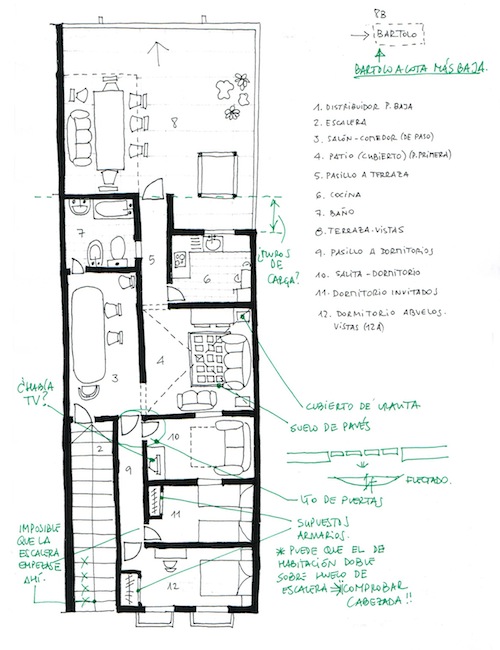

Hace unos días me senté, lápiz en mano, a intentar levantar —dibujar un plano— la casa donde veraneaban mis abuelos cuando yo tenía unos ocho o nueve años. Lo que en mi mente parecía claro, acotado y perfecto, se complicó al pasarlo a papel, aparecieron algunos problemas. Problemas de escala —recuerdas espacios más grandes de lo que parecen ser realmente para que cuadren sin meterte en casa del vecino—, problemas de composición —estás convencido de la posición de una puerta que ahora, en frío, asumes que imposibilita el acceso a otra estancia—, problemas prácticos —algún armario debía haber, por lógica, quizás de los empotrados sobre el hueco de la escalera, aunque no lo recuerdas ni de lejos—, y sobre todo: problemas estructurales —la eterna pregunta sobre cuáles eran muros de carga y cuáles no—. Tengo pendiente hacer otro levantamiento —los hobbies que una tiene— del piso en el que viví hasta esa edad en Sevilla. En mi mente es aún más fácil porque viví cada rincón durante todos los días de todos esos años, pero os diré que en mi dormitorio, según mi recuerdo, cabían: una cama, una mesa baja negra y redonda —con lo que ocupan las mesas redondas—, con sillas para peluches y amigos, y un sofá —con una dudosa y ochentera tapicería—, todo eso. Después de ese croquis emborronado, empecé a darle vueltas a la idea de cómo la mente de un niño percibe según qué cosas. Es cierto que de pequeños tenemos recuerdos asociados a épocas del año, personas, olores o sabores, pero también la arquitectura se recuerda. Y también, como todo lo demás, es susceptible de toda la subjetividad que la edad y la poca perspectiva le añade.

Me vinieron a la mente dos libros que leí hace tiempo y me dejaron huella. Son dos pequeñas historias, contadas por dos ancianos entrañables —sé que han sido jóvenes y muy exitosos, pero yo me quedo con esas edades de las fotos de las contraportadas—: Saramago y Benedetti. El primer libro se llama Las pequeñas memorias y en él, José Saramago enumera multitud de recuerdos de cuando era niño, los lugares en los que vivió y va desgranando aquellas razones por las que decidió ser escritor. El segundo de ellos es La borra del café, de Mario Benedetti. Este libro no es una biografía —no al menos tal cual, aunque me gusta pensar que hay mucho de Benedetti niño ahí—, pero narra la vida de Claudio que nos cuenta en primera persona sus vivencias y descubrimientos desde su infancia, con una especial atención a sus mudanzas. Me encantaron estos libros porque sentí el recuerdo de la arquitectura en ambos. Fuesen recuerdos tal cual, o recuerdos inventados para la ocasión, estaban pasados por el tamiz de la mirada de un niño. Justo lo que me ha pasado ahora que quería tirar unas cuantas líneas de la distribución y recovecos de los espacios de mi infancia.

Al releer para buscar algunos pasajes que demostrasen mi teoría, me encontré con estas sabias palabras de Saramago con las que tengo que empezar.

El niño que fui no vio el paisaje tal como el adulto que se convirtió estaría tentado de imaginarlo desde su altura de hombre. El niño, durante el tiempo que lo fue, estaba simplemente en el paisaje, formaba parte de él, no lo interrogaba, no decía ni pensaba, con estas u otras palabras: ¡Qué bello paisaje, qué magnífico panorama, qué deslumbrante punto de vista!

Y es que, posiblemente, la primera razón por la que los recuerdos se ven deformados es porque no prestábamos ninguna atención especial. La arquitectura en nuestra infancia no era más que el atrezzo a nuestros juegos, escondites, visitas y rutinas. Unas páginas después, Saramago va relacionando cada recuerdo de la casa de sus abuelos a lo que hacía en cada una de sus estancias.

(…) También ha desaparecido en un montón de escombros la otra, la que durante diez o doce años fue el hogar supremo, el más íntimo y profundo, la pobrísima morada de mis abuelos maternos (…). Esta pérdida, sin embargo, hace mucho tiempo que dejó de causarme sufrimiento porque, por el poder reconstructor de la memoria, puedo levantar en cualquier momento sus paredes blancas, plantar el olivo que daba sombra a la entrada, abrir y cerrar el postigo de la puerta y la verja del huerto donde un día vi a una pequeña culebra enroscada, entrar en las pocilgas para ver mamar a los lechones, ir a la cocina a echar del cántaro a la jícara de latón esmaltado el agua que por milésima vez me matará de sed aquel verano.

Benedetti dedica una atención especial a esos pequeños misterios que siempre hay en las casas cuando eres pequeño, sobre todo cuando es una casa antigua y que visitas de verano o verano. Alguno de esos espacios que cuando intentas dibujarlos no recuerdas sus dimensiones, o qué había a continuación. Esa habitación que nunca está abierta, esa escalera que sale del patio y va vete tú a saber dónde porque al final siempre termina en una puerta de chapa. O como es su caso, la trampilla de acceso a un sótano.

El otro misterio era una suerte de puertatrampa, situada en una de las habitaciones interiores. Alguna vez le oí decir a mi madre que ese cuadrado de madera era la entrada al sótano. Yo tenía prohibido intentar abrirla; veda que se podían haber ahorrado, ya que los sótanos siempre me produjeron un miedo irracional y no sólo nunca me propuse abrirla sino que jamás, cuando entraba en ese cuarto, me arriesgué a pisar aquel terrible cuadrado de tablones.

Yo recuerdo un patio con claraboya —o lucernario, o tragaluz— de la casa de mis abuelos, aunque no sé si era de fibrocemento —comunmente llamado por su nombre comercial: uralita, y recuerdo un suelo de bloques de cristal grueso o pavés, que dejaba pasar la luz al piso de abajo, pero posiblemente el nombre se lo puse después. Simplemente sabía que se oía mucho ruido cuando había una tormenta de verano, que cuando hacía calor, hacía mucho más calor que en cualquier otro lado de la casa, y que por supuesto, no podía saltar sobre ese suelo. Por alguna razón les daba menos confianza —con el tiempo creo recordar que se había hundido o flectado un poco hacia el centro, alguna canica me habría dado la clave—, y además, lo peor: molestaba a los vecinos. De niño no se tiene conciencia de reconocer lo que se está viviendo. Pero cuando he hecho este ejercicio trato de imaginarlo como bien dice D. José, desde mi altura de mujer, y añadiéndole además, el matiz de ser arquitecta. Lo que leo en Las pequeñas memorias o en La borra del café es la visión de un niño contada desde la perspectiva de dos hombres, además escritores. Y Benedetti también tenía una claraboya.

Tengo pocos recuerdos, salvo que había una claraboya particularmente ruidosa cuando se la abría o cerraba, algo que no acontecía con frecuencia ya que la manija, situada en la pared del patio, era durísima y sólo podía funcionar mediante el esfuerzo mancomunado de dos personas suficientemente robustas. Además, los días de lluvia la dichosa manija propinaba unas terribles patadas de corriente eléctrica, de modo que aquella claraboya sólo podría abrirse o cerrarse en tiempo seco. (…) Lo mejor de la casa era la azotea, que virtualmente se comunicaba con la del vecino, y donde había un perro enorme, que a mí me parecía feroz y que se convirtió en mi primer enemigo.

Desde la terraza de mis abuelos, donde pasaba las horas y hacía todas las comidas del día, también se veía la de un vecino en la que siempre estaba su perro. Un perro enorme. No fue mi enemigo, al contrario, mi abuelo lo saludaba al llegar y al irse: Bartolo, le decía —no sé si nombre real o inventado—. Me sorprendía ver por qué esos vecinos tenían una terraza a distinta altura que la nuestra. Por qué el perro, estando también en la primera planta como nosotros, tenía que mirar hacia arriba para ladrarnos. Con el tiempo asumo que eran diferencias de cota en la calle, calles con pendiente de los pueblos, e incluso distintas alturas libres de techo —mientras más altos, más frescos para el verano—. Pero entonces eran misterios de la vida, ni siquiera sabía desde qué fachada se accedía a la casa de Bartolo, o a dónde daba la trasera de la casa. También es curioso ver cómo con pequeños detalles éramos conscientes de las tipologías de las casas, como la casa favorita de Claudio, el personaje de Benedetti.

Lo cierto es que hasta allí no había disfrutado de una habitación privada. Sin ser exactamente un altillo, estaba varios escalones más arriba que las otras piezas y tenía una ventana que daba al fondo de los vecinos (Norberto y sus padres). Allí había varios árboles, con sus correspondientes pájaros. El más cercano era una higuera que en verano me proporcionaba sombra y también higos (…). Por otra parte, aquella enorme y hospitalaria higuera era nuestro puente: a través de sus ramas acogedores yo ingresaba al territorio de Norberto, o él se introducía en mi cuarto; sin perjuicio de todas las veces que quedábamos en el árbol.

Las traseras de las casas, las tipologías, las explicaciones a los sistemas constructivos y a los materiales empleados. Todo se completa de mayor, pero no pasa desapercibido a los ojos de un niño. Mucho menos a los ojos de Saramago:

Como en la mayor parte de las casas antiguas de Azinhaga, hablo, claro está de las viviendas del pueblo menudo, (…) construida sobre una base de piedra, alta de no menos de dos metros, con escalera exterior de acceso para que no le entrasen las grandes riadas del invierno, estaba compuesta por dos habitaciones, una que daba a la calle (en este caso, al campo), la que llamábamos habitación de fuera, y otra era la cocina, con salida al huerto también por una escalera de madera, ésta más simple que la de la fachada principal.

Más o menos vagamente, de niños también recordamos algunos espacios del entorno de nuestras casas. Por qué era nuestro barrio de una manera concreta, por qué siempre había un descampado para jugar. Por qué un amigo del colegio vivía en un edificio completamente distinto, con jardines en el centro o con una plaza con bancos. La ordenación urbanística también está presente en La borra del café.

Por su ubicación tan particular en el plano de la ciudad, Capurro, más que un barrio, es un bolsón barrial, con un extremo en el nacimiento de la calle que da nombre al barrio, o sea en la avenida Agraciada. (…) Sí, Capurro era un bolsón barrial, casi una republiquita. Por algo la tendencia de sus habitantes era quedarse allí, expatriarse lo menos posible de aquel entorno familiar donde cada esquina, cada almacén, cada bar, eran como habitaciones de la casa. (…) En los fondos de la iglesia había un amplio patio cerrado. Un muro de ladrillos lo separaba de la calle, y un alto tejido de alambre, de la casa de sus abuelos.

Y también hay traseras de las casas en la vida de Saramago.

Desde aquella terraza, tiempo después, mantuve un noviazgo con una muchachita de nombre Deslinda, dos o tres años mayor que yo, que vivía en un edificio de una calle paralela, la Travessa do Calado, cuyas traseras daban a las de mi casa. (…) Nos mirábamos mucho, conversábamos de terraza a terraza sobre los patios respectivos y las cuerdas de la ropa, pero nada más avanzado en materia de compromisos.

Si lo pensamos todos recordamos arquitectura, todos tenemos una memoria que compone espacios con más o menos detalle. No son edificios que se recogerán en libros y no formarán parte de un recuerdo colectivo, no serán historia universal, pero son arquitecturas propias de cada uno, recreadas a partir de las vivencias. Me gusta especialmente el párrafo con el que termino, de La borra del café, donde Benedetti hace extensiva la experiencia de la arquitectura no sólo a la vista, sino al resto de sentidos. Recordar la arquitectura de la infancia es un ejercicio precioso, muy recomendable, personal, casi intransferible, e incluso divertido.

La casa tenía un paisaje y también tenía un tacto. Los apagones no eran tan frecuentes como lo fueron años más tarde, pero de vez en cuando el barrio entero se sumía en las tinieblas. Mis padres usaban sus linternas, pero a mí me gustaba andar a tientas, sólo guiado por mis manos o en todo caso mis pies descalzos. Tocar la casa, palpar sus paredes, sus puertas, sus ventanas, sus pestillos, contar sus escalones, abrir sus armarios, todo eso era mi forma de poseerla. (…) Tenía asimismo un olor peculiar. Y no me refiero al de la cocina, que lógicamente variaba con los pucheros, churrascos, guisos y tucos en los que mi madre era experta. No, el olor al que me refiero era el de la casa en sí; el que exhalaban por ejemplo las baldosas blancas y negras del patio interior, o los escalones de mármol del zaguán, o las tablas del parquet, o la humedad de una de las paredes, o el que venía de la higuera cuando yo dejaba mi ventana abierta. Todos esos olores formaban un olor promedio, que era la fragancia general de la vivienda.

Comentarios

Textos anteriores

Librería LdN

Comentarios

- Cocina intuitiva (2)

- Baipás (6)

- Los clásicos nunca mueren (1)

- Cerrado por traspaso (2)

- Elogio de la menestra (2)

- La ex ministra, la ex miss y la asimetría en Twitter (3)

- La educación como síntoma (12)

- 29 de diciembre (13)

- Vocaciones de vacaciones (3)

- Marcos Taracido y Alberto Haj-Saleh: “Tenemos guardados todos los contenidos de Libro de Notas en este pen drive de dos gigas” (3)

Suscripción

Publicidad

Publicidad

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Desarrollado con TextPattern | Suscripción XML: RSS - Atom | ISSN: 1699-8766

Diseño: Óscar Villán || Programación: Juanjo Navarro

Otros proyectos de LdN: Pequeño LdN || Artes poéticas || Retórica || Librería

Aviso legal

2013-05-31 12:52

Marta, esto que has escrito es fascinante. Me encanta. Hasta ahora, he leído o he recobrado yo mismo mi infancia en sabores y en olores, en imágenes quietas y en movimiento, en notas musicales, pero jamás había encontrad a alguien que tratara de reconstruir ese mapa difuso a partir de los planos de una casa. Habrá una cuarta lectura :*